Descripción general El principio de igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos se considera como un principio general de derecho internacional que surge de la práctica estatal común ya desde la fundación de la Liga de Naciones. Sin embargo, la autodeterminación fue codificada por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la cual establece los siguientes propósitos de las Naciones Unidas: 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal…[1] El Artículo 55 de la Carta estipula así: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Cada Estado por lo tanto tiene la obligación, a través de la acción unilateral, bilateral y multilateral, de promover el respeto universal y la observación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de acuerdo con la Carta. Su Artículo 2.2 aclara la obligación universal de membresía estatal de manera que: Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta. El principio de autodeterminación ha sido reafirmado progresivamente y definido legalmente en todo el sistema de la ONU desde su fundación.[2] El significado material de la autodeterminación se elabora en mayor detalle en los Pactos sobre derechos humanos adoptados en 1966.[3] El Artículo 1(2) común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos CIDCP y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que: Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia También, integral al derecho inalienable de autodeterminación está la cuestión de cómo las personas/ comunidades ejercitan un papel efectivo en la determinación de los términos por medio de los cuales realizan el derecho humano a la vivienda adecuada. La autodeterminación es un derecho de los pueblos, no de los Estados. Sin embargo, el Estado es la personalidad jurídica obligada a asegurar la protección, defensa, promoción y cumplimiento de la autodeterminación como su deber bajo la ley pública internacional, así como el factor esencial de legitimidad del Estado mismo.[4] El concepto de y el derecho a la autodeterminación, manifestados en un multitud de tipos y expresiones de control local efectivo sobre el desarrollo y las relaciones dentro de una comunidad y territorio, pueden involucrar autodeterminación tanto externo como interno, o sea, independencia nacional como en la distinción formal de una unidad de autodeterminación con sus propias fronteras internacionalmente reconocidas, una unidad de autodeterminación dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de un Estado unitario, o el control efectivo de una comunidad[5] sobre desarrollos y relaciones que la afectan como un Estado independiente.[6] En su Observación General No. 12 sobre el “Derecho a la Libre Determinación” de los Pueblos (1984), el Comité de Derechos Humanos de la ONU ofreció orientaciones sobre las obligaciones correspondientes de los Estados, con lo siguiente: 1. De conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Este derecho reviste especial importancia, ya que su ejercicio es una condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los derechos humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos. Por esta razón, los Estados han enunciado el derecho a la libre determinación en una disposición de derecho positivo en ambos Pactos e incluido dicha disposición como artículo 1, separado de todos los demás derechos reconocidos en dichos instrumentos y anterior a los mismos. 2. El artículo 1 consagra un derecho inalienable de todos los pueblos, que se describe en sus párrafos 1 y 2. En virtud de ese derecho, los pueblos “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Este artículo impone a todos los Estados Partes las obligaciones correspondientes. Este derecho y las obligaciones correspondientes en cuanto a su aplicación están vinculados a otras disposiciones del Pacto y normas de derecho internacional. 3. Aunque la obligaciَn de todos los Estados Partes de presentar informes incluye al artículo 1, solamente en algunos informes se ofrecen explicaciones detalladas en relación con cada uno de sus párrafos. El Comité ha observado que en muchos informes se prescinde por completo del artículo 1, se suministra una información inadecuada a su respecto o bien se hace una simple referencia a las leyes electorales. El Comité considera sumamente conveniente que en los informes de los Estados Partes se incluya información sobre cada uno de los párrafos del artículo 1. 4. En lo que respecta al párrafo 1 del artículo 1, los Estados Partes deberían describir los procesos constitucionales y políticos que permiten en la práctica el ejercicio de este derecho. 5. El párrafo 2 afirma un aspecto especial del contenido económico del derecho de libre determinación, a saber, el derecho de los pueblos, para el logro de sus fines, de “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperaciَn económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. Este derecho entraña obligaciones correspondientes de todos los Estados y de la comunidad internacional. Los Estados deberían indicar cualesquiera que sena los factores o dificultades que impidan la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales contrariamente a lo dispuesto en este párrafo y en qué medida ello afecta al disfrute de los demás derechos enunciados en el Pacto. 6. El párrafo 3 reviste, a juicio del Comité, especial importancia por cuanto impone obligaciones concretas a los Estados Partes, no sólo en relación con sus propios pueblos, sino con todos los pueblos que no han podido ejercer su derecho a la libre determinación o se han visto privados de la posibilidad de ejercer tal derecho. El carácter general de este párrafo es confirmado por los antecedentes relativos a su redacción. Dicho párrafo estipula que: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomo y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetará este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Estas obligaciones existen con prescindencia de que un pueblo que tenga derecho a la libre determinación dependa, o no, de un Estado Parte en el Pacto. Se desprende de ello que todos los Estados Partes en el Pacto deben adoptar medidas positivas para facilitar el ejercicio y el respeto del derecho de los pueblos a la libre determinación. Esas medidas positivas deben ser compatibles con las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional; en especial, los Estados no deben interferir en los asuntos internos de otros Estados, afectando así desfavorablemente el ejercicio del derecho a la libre determinaciَn. En los informes debe detallarse el cumplimiento de esas obligaciones y las medidas adoptadas a tal efecto. 7. En relación con el artículo 1 del Pacto, el Comité se remite a otros instrumentos internacionales relativos al derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en especial, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 24 de octubre de 1970 (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General). 8. El Comité considera que la historia ha demostrado que el ejercicio y el respeto del derecho de libre determinación de los pueblos contribuyen al establecimiento de relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados y al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacionales. Autodeterminación aplicada a las comunidades El principio absoluto de autodeterminación en este Juego de Herramientas se inspira en el criterio jurídico clásico (consuetudinario y derivado de tratado), así como reclamos populares al mismo. En ambos sentidos, el reclamo está fijado en el Artículo 1 común a los tratados de derechos humanos. Usando el Pacto DESC como instrumento básico e integrado, el Juego de Herramientas aplica este principio absoluto en particular al Artículo 11, donde queda garantizado el derecho humano a la vivienda. Al argumentar a favor de la autodeterminación final al nivel comunitario, este Juego de Herramientas toma de varios instrumentos populares (la mayoría declaraciones escritas y colectivamente endosadas, pero también los originados en tradiciones orales) afirmando el “derecho” de las comunidades a determinar su propio destino. “Comunidad” también goza de una definición legal (ver abajo). La autodeterminación se vuelve tan vital como cualquier otra necesidad que fundamenta otro derecho humano, incluyendo los otros principios absolutos de la fuerza de ley, la no-discriminación, la igualdad de género y la cooperación internacional, consistentes con todos los derechos humanos. En su dimensión colectiva, todos estos se vuelven “necesidades” comunitarias y, en consecuencia, “derechos” en tanto su ausencia lleva a la erosión y la violación de un conjunto de derechos individuales y separados y puede llevar a la privación o caída de una comunidad como tal. Debe observarse que los Estados y otros han reconocido el problema verdadero del “etnocidio” y “etnocidio cultural” que resultan de políticas de asimilación al punto de obligar la re-escritura del Convenio No. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes (1956), y finalmente a adoptar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 (1989). Relevante a la práctica de la autodeterminación es la cuestión de la tenencia de la tierra, la cual el Convenio No. 169 aborda en sus Artículos 13-19, mientras rechaza que el término “pueblo” en el Convenio no conlleva implicaciones como término de derecho internacional (o sea, otorgando el derecho a la autodeterminación). Sin embargo, es la consecuencia humana de la privación, más que el estatus jurídico de “pueblo”, lo que hace la autodeterminación vital para cualesquier víctimas putativas. Por lo tanto, la autodeterminación colectiva se vuelve un derecho de las comunidades por necesario, aún cuando no (o todavía no) gozan de reconocimiento internacional como “pueblo” o “nación”. Para evitar las consecuencias bárbaras de defunción y privación, y para asegurar la supervivencia de las comunidades como un “derecho”, la autodeterminación local es vital, a pesar de lo que digan de manera individual o conjunta los gobiernos predilectos a la asimilación. En los derechos humanos, el ser humano es el primer y último sujeto de respeto, protección, promoción y cumplimiento. Habiendo dicho esto, y reconociendo que la autodeterminación puede ser tanto interno como externo, el término de “unidad interna de autodeterminación” utilizado en derecho internacional público se aplica en el caso de grupo o comunidad, y está sujeto a una interpretación caso por caso. Esto podría referirse al lugar legítimo de una minoría o un pueblo indígena. Podría en algún caso también referirse a una comunidad urbana marginada, sobre todo si su supervivencia y/o bienestar se ve amenazado y por lo tanto su autodeterminación se vuelve una necesidad/ derecho e indispensable para la realización de otros derechos (derechos a la vida, vivienda adecuada, cultura, salud, etc.). En cualquier caso, el que reclama el derecho a la autodeterminación, sea del tipo externo o interno, debe cumplir con el desafío y la prueba legal de que su reclamo a cualquier nivel no implique conflicto con—o cuando menos lograr un equilibrio con—los derechos de los demás. Eso puede significar garantizar que sus reclamos a la autodeterminación no invaliden valores ecológicos generales, derechos ajenos a la autodeterminación, los derechos de las mujeres a la igualdad de género, la seguridad física de las personas, la paz y la seguridad regional, etc. ¿Cuáles son los criterios para los demandantes auténticos a la autodeterminación local en los términos de derecho internacional como está desarrollado? Los criterios presentados por Martinez-Cobo (Estudio sobre Discriminación en contra de los Pueblos Indígenas[7], documento de la ONU, E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4) han aterrizado mucho del pensamiento de autodeterminación sobre los pueblos indígenas y los derechos subsecuentes. Basado en su criterio para “pueblo” indígena, las características que constituyen una comunidad con el derecho de reclamar su autodeterminación, externa o interna, podrían ser también los de la comunidad (1) precede el influjo de “otros”, (2) posee atributos culturales distintos, (3) ocupa un territorio identificable y (4) se identifica como un pueblo/ una comunidad con el derecho a la autodeterminación. Definición legal de los sujetos de autodeterminación Las definiciones de “pueblo” o “nación”, los derechohabientes legales a la autodeterminación, son por lo general mal vistos por los Estados y los gobiernos de turno, a menos que la definición aplica a un “Estado-nación” existente. Por supuesto que muy pocos Estados pueden afirmar adherir a esta definición, o sea, abarcar un solo pueblo nativo o una sola nación (con la posible excepción de Portugal, excluyendo los inmigrantes). La Asamblea General ha asumido la tarea de definir la autodeterminación (en particular en su Resolución 1514(XV), del 14 de diciembre de 1960). Ha sido interpretada comúnmente como aplicable a casos de descolonización (Angola, Argelia, Namibia, Mozambique, Palestina, Puerto Rico, etc.). En su Opinión sobre Namibia, la Corte Internacional de Justicia reconoció a los originarios de Namibia como un “pueblo” y una “nación” en la luz del valor de, y con el propósito de, la descolonización. A pesar de esta referencia jurídica, la definición actual de “pueblo” y “nación” sigue sujeta a debate por razones políticas y prácticas. Además de la orientación sobre “pueblo”, incluyendo pueblos indígenas, como derechohabientes explícitos a la autodeterminación, tenemos una definición originada en el derecho internacional sobre lo que constituye “comunidad”. La definición de “comunidad” no difiere de manera importante de la construcción de cuatro partes que ofreció Martínez-Cobo (antes citada). Viene del primer Tribunal Internacional en un caso que buscaba ordenar los criterios para la transferencia de las comunidades griegas y turcas entre la República de Turquía y Grecia después de la Primera Guerra Mundial: Un grupo de personas viviendo en un país o localidad determinada, teniendo una raza, religión, lenguaje y tradiciones propias y unidos en una identidad de raza, religión, lenguaje y tradiciones en un sentimiento de solidaridad, con la intención de preservar sus tradiciones, mantener su forma de culto, asegurar la instrucción y la educación de sus niños de acuerdo con el espíritu y las tradiciones de su raza y prestándose asistencia mutuo entre ellos.[8] También significativo es el hecho de que la intención de la Opinión Consultiva del Tribunal fue para un propósito limitado y específico, el de racionalizar un esquema de transferencia poblacional que hoy se consideraría una clara violación a derecho internacional público, y no el de reconocer un derecho a la autodeterminación externa. Este ensayo sobre la autodeterminación ha mezclado conceptos y definiciones de comunidades con pueblos/ naciones, como en efecto ha hecho el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Sin embargo, los valores que los sostengan son afines, como deben ser las protecciones que prometen prevenir las peores consecuencias surgidas de las violaciones a los derechos humanos contra cualquier grupo identificable. En resumen, la autodeterminación tiene una expresión y base local y a nivel de comunidad como derecho. Para los propósitos de avanzar los derechos humanos a través de este Juego de Herramientas, tanto “comunidades” como “naciones/ pueblos” tienen el derecho y la responsabilidad de determinar su propio hábitat, la esencia de la sobreviviencia y la sustentabilidad digna de un pueblo y/o comunidad en su lugar. Aplicada a la Seguridad legal de la tenencia, libertad del desposeimiento Aplicado a la seguridad en la tenencia, el principio absoluto de autodeterminación, en su expresión clásica, significa que toda persona tiene el inalienable derecho a establecer los términos de la tenencia de la tierra y vivienda en su unidad administrativa y territorial. Los estándares internacionales relativos a los derechos a la propiedad estipulan que toda persona tiene el derecho “derivado del disfrute pacífico y sin oposición” a poseer una propiedad en lo personal o en asociación con otros(as) y tiene el derecho a no verse privada arbitrariamente de esa propiedad.[10] Este derecho a la tenencia deberá incluir una diversidad de estipulaciones, entre ellas el título de propiedad individual y colectiva, independientemente de que esté acompañado de un título de propiedad como tal. La misma prerrogativa es válida para una persona al momento de establecer los términos de inquilinato u otras formas de tenencia. Dicha definición habrá de hacerse de acuerdo con la especificidad local, reflejo del consentimiento del pueblo sujeto a la autodeterminación, así como en el marco de las obligaciones establecidas en el ICESCR y en la Observación General número 4 del CESCR (citada líneas arriba). Ello significa que: “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.” Ad Minimum, los Estados deben “adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.” Por tanto los pueblos como tales u otras personas afectadas requieren ejercer su autodeterminación, garantizada mediante “consultando verdaderamente”, con el fin de hacer cumplir y asegurar la tenencia, independientemente del tipo de tenencia que se tratare. [1] Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio, Artículo 1(2)

[2] Por ejemplo, véase Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (1960), Preámbulo y Artículo 7; “Soberania permanente sobre los recursos naturales,” Asamblea General Resolución 1803 (XVII) (1962), Preámbulo y párrafos 1–2, 5–7; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Racismo y Discriminación Racial (1965), Artículos 1 y 5; Declaración sobre Progreso Social y Desarrollo (1969), Artículos 2, 3 y Parte II; Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional (1970), Preámbulo y esp., “Los Principios de igualdad de derecho y de autodeterminaciَn de los pueblos”; ECOSOC Declaración sobre Raza y Prejuicio Racial (1978), Artículos 1, 3, 5 y 9 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) Preámbulo y Artículos 1, 6 y 8.

[3] Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y entrada por la Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966 (entrado en vigor el 3 de enero de 1976 de acuerdo a su Artículo 27); Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y entrada por la Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966 (entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de acuerdo a su Artículo 49).

[4] En acuerdo con el principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 21, el cual establece que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”

[5] Mientras una definición legal estándar de nación y pueblo sigue sujeta a debate, el Corte Internacional de Justicia ha ofrecido criterio para una comunidad, teniendo derechos distintos como “un grupo de personas viviendo en un país o lugar dado, teniendo una raza, religión, idioma, y tradiciones propiasy unidas por la identidad de raza, religión, idioma y tradiciones en un sentimiento de solidaridad, con vistas a preservar sus tradiciones, manteniendo su forma de rendir culto, asegurando la educación y crianza de sus hijos de acuerdo con el espíritu y las tradiciones de su raza y procurando asistencia mutual entre sí”, Tribunal Permanente de Justicia Internacional, Opinión sobre las “comunidades” Greco-Búlgaros No. 17, 13 de julio de 1939 (Leyden: Sijthoff, 1930), 21. (Traducción no oficial)

[6] Para una consideración exhaustiva sobre el derecho humano a la autodeterminación y sus aplicaciones, véase Hurst Hannum. Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996).

[7] Traducción no oficial

[8] Traducción no oficial. Tribunal Permanente de Justicia Internacional, Opinión sobre las “Comunidades” Greco-Bulgaros No. 17, 13 de Julio de 1930 (Leyden: Sijthoff, 1930) p. 21.

[9] Véase informe de los Relatores Especiales Aun al-Khasawneh y Ribot Hatano, “The human rights dimensions of population transfer, including the implantation of settlers and settlements,” E/CN.4/Sub.2/1993/17.

[10] Como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 17.

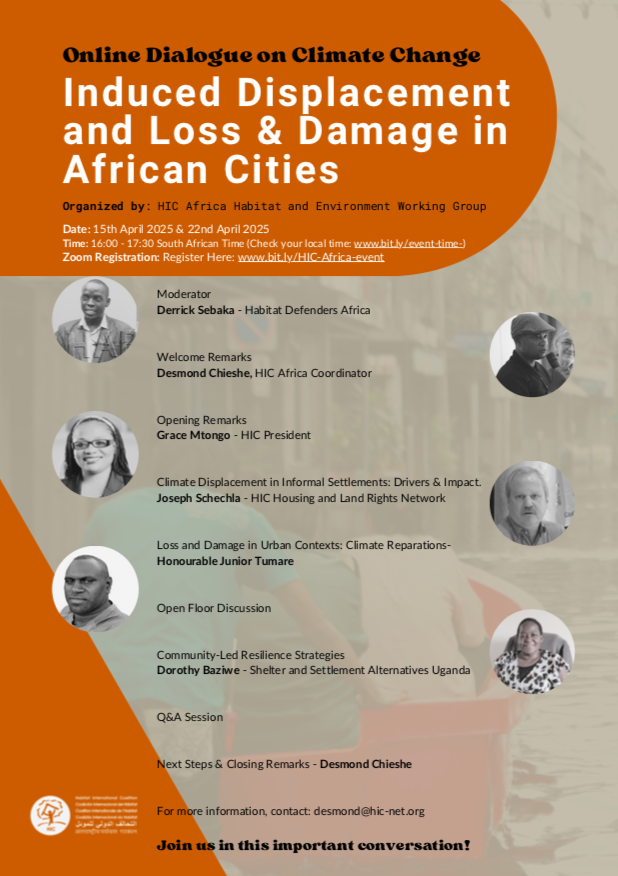

Construir nuestra agenda colectiva : Encuentro presencial de la Convergencia de Movimientos Sociales y Feministas de HIC en Durban

Un intercambio internacional de movimientos sociales y feministas por los derechos humanos relacionados con el hábitat, coorganizado por HIC y Abahlali baseMjondolo. 23-25 de abril de 2025 | Durban, Sudáfrica [...]